在“十四五”规划的收官之年,中国经济社会发展的各项指标如同精密的仪表盘,通过一系列“加减法”运算,不仅勾勒出过去五年的发展轨迹,更释放出未来前行的明确信号。这一年,经济增长速度虽不再一味追求高速,但通过优化产业结构、提升科技创新能力的“加法”,经济质量效益实现了显著提升。服务业与高技术产业的比重持续增加,成为拉动经济增长的新引擎,这不仅是对过去“唯GDP论”的一次深刻反思,也是对高质量发展理念的生动实践。

在环境保护方面,“减法”成效显著。减少污染物排放、淘汰落后产能、增加生态修复项目,这一系列举措让蓝天白云、绿水青山成为常态,人民群众的生态环境获得感明显增强。同时,绿色低碳技术的广泛应用,为经济可持续发展奠定了坚实基础,展现了中国在应对气候变化方面的责任与担当。

就业与社会保障领域,则通过精准施策实现了“加法”效应。一方面,通过扶持小微企业、鼓励创业创新,不断扩大就业容量,提升就业质量;另一方面,完善社会保障体系,提高养老金发放标准,扩大医保覆盖范围,让民生福祉持续增进。这一系列政策调整,有效增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感。

教育领域的“加减法”同样引人注目。减少应试教育压力,增加素质教育投入,推动教育公平与优质均衡发展。从“有学上”到“上好学”,教育资源的优化配置,不仅提升了国民整体素质,也为经济社会发展提供了强大的人才支撑。

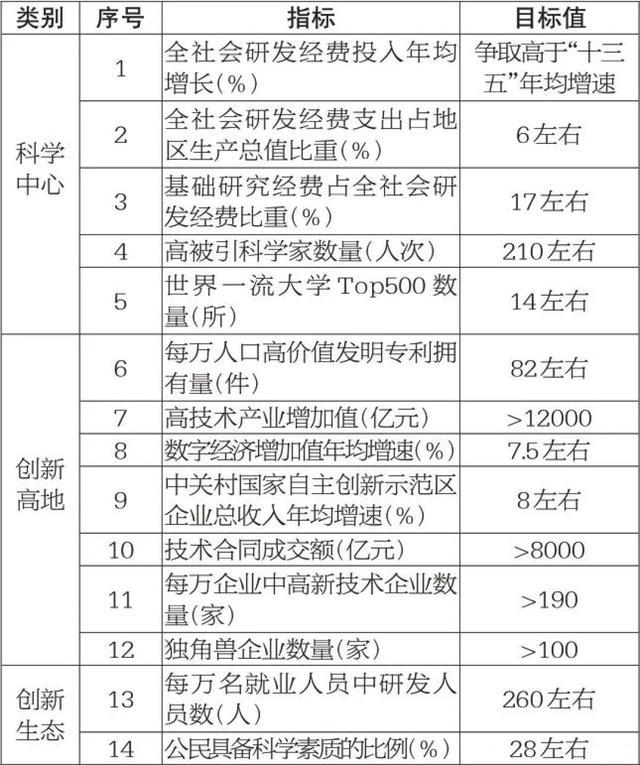

在科技创新领域,实施更加开放的国际合作策略,吸引全球创新资源,加速科技成果向现实生产力转化,这是一道鲜明的“加法”。同时,对关键核心技术进行集中攻关,减少对外部技术的依赖,增强自主可控能力,则是必要的“减法”。两者相结合,为中国在全球科技竞争中赢得了战略主动。

乡村振兴战略的深入实施,是对城乡发展不平衡问题的一次有力“加减法”。通过加强农村基础设施建设,发展现代农业,促进农民增收,缩小城乡差距;同时,推进城乡融合发展体制机制创新,引导资源要素向农村流动,为农村经济社会发展注入新活力。

在开放型经济新体制构建中,“加法”体现在进一步扩大市场准入,优化营商环境,吸引更多外资参与中国市场;而“减法”则是对不必要的贸易壁垒进行削减,促进贸易投资自由化便利化,展现了中国坚定不移扩大开放的决心。

文化繁荣兴盛方面,通过加强文化遗产保护,促进文化产业创新,增加优质文化产品供给,满足了人民群众日益增长的精神文化需求。同时,对低俗、庸俗内容的治理,净化了文化市场,营造了健康向上的文化氛围。

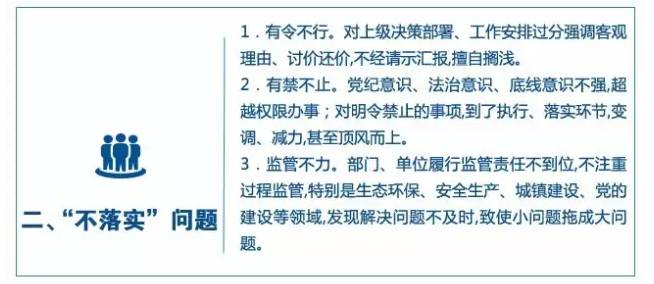

社会治理领域,通过“智慧+”模式,利用大数据、云计算等技术手段提升社会治理效能,实现精准服务与管理,这是社会治理现代化的“加法”。同时,减少形式主义、官僚主义,让政策更加贴近民生,提高群众满意度,是社会治理中的必要“减法”。

在公共卫生体系建设上,“加减法”并重。加强疾病预防控制体系和能力建设,提升重大疫情防控救治能力,这是对公共卫生应急管理体系的“加法”。同时,深化医药卫生体制改革,减轻群众就医负担,减少因病致贫、因病返贫现象,是增进民生福祉的“减法”。

面对人口老龄化趋势,“加减法”策略同样关键。一方面,通过发展银发经济,增加养老服务和产品供给,满足老年人多样化需求;另一方面,优化生育政策,促进人口长期均衡发展,缓解人口老龄化压力。

总之,“十四五”收官之年的各项指标“加减法”,不仅是对过去五年发展成果的总结,更是对未来发展方向的指引。它告诉我们,高质量发展之路,既要有量的合理增长,更要有质的稳步提升;既要追求经济效益,更要兼顾社会效益与环境效益。在“加减”之间,中国正以更加稳健的步伐,迈向全面建设社会主义现代化国家的新征程。

转载请注明来自郭昊,本文标题:《十四五收官之年:指标加减法,释放经济新信号》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号